|

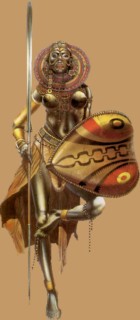

Curiosités

suite

La

légende

de

Mamiwata:

Les

Africains

se sont

inspirés

des

figures

de proue

sur les

navires

qui

étaient

sensés

apporter

l'abondance

pour en

faire

une

déesse

bienfaisante,

mais

l'histoire

et les

drames

qui

l'accompagnent

l'ont

transformé

en

créature

mythique

maléfique,

mais

(comme

c'est

souvent

le cas)

super

canon

!!!!

"Mami

Wata,

mother

water:

la mère

des

eaux, la

sirène,

la

déesse

hybride,

femme-poisson

apparue

et

vénérée

en

Afrique

au

moment

de la

rencontre

entre

Blancs

colonisateurs

et Noirs

bientôt

colonisés.

Objet

d'un

culte

qui se

répand

bientôt

dans

toute

l'Afrique

occidentale

et

centrale,

elle

devient

la

déesse

préférée

des

"femmes

libres"

des

villes

africaines

postcoloniales,

fait

l'objet

de rites

propitiatoires,

de magie

noire et

de

sorcellerie,

mais est

aussi

source

d'espérance

en une

vie

meilleure.

Symbole

de ces

femmes

libres

qui

effraient

et

fascinent...

Mais

alors me

direz

vous

vous ,

d'où

vient

l'origine

du mot

Mamiwata

? anglo

saxone

ou

réellement

de la

tradition

africaine

?

Pour

l'exemple,

Mamiwatta

illustre

parfaitement

les

pièges

de cette

vision

fondée

mais

quelques

fois

trop

rapides

des

emprunts

africains,

souvent

abusivement

interprétés

comme

des

signes

de

déficiences

linguistiques

autochtones...

La

plupart

des pays

africains

situés

sur les

côtes

occidentales

du

continent,

aux

abords

des

fleuves

et même

des

rivières

à

l'intérieur

du

continent

et dans

sa

diaspora

américaine,

accordent

une

certaine

importance

à

Mamiwatta,

cette

déesse

mi-poisson

mi-humaine

réputée

dotée de

pouvoirs

magiques,

susceptibles

d'entretenir

des

relations

amoureuses

avec les

terriens.

La

figure

de

Mamiwatta

est

aussi

associée

à un

mythe,

un

imaginaire

populaire

très

fécond

et très

ancien

se

perdant

dans la

nuit des

temps,

sans

rien

céder de

sa place

dans les

croyances

populaires,

profanes

ou

sacrées.

Le lien

entre

cette

divinité

de

l'eau,

bienfaitrice

et

protectrice

et sa

consonance

anglo-saxonne

a vite

été fait

et

considéré

solide.

Mamy et

water

renvoyant

à mère

et à

eau,

s'accordent

en

superficie

plutôt

bien

avec

l'idée

que l'on

se fait

de

Mamiwatta.

Une

sirène

des mers

!!

Selon le

chercheur

Basile

Goudabla

Kligueh

qui a

passé

plus de

20 ans à

travailler

sur le

Vodu,

Mamiwatta

chez les

Adza-Tado,(

peuples

répartit

entre le

Togo, le

Benin et

le

Ghana,

principalement

Evé et

Fon),

vient de

« Ma mi

ata »

signifiant

«je

ferme la

jambe»

ou «ma

mi wo

ata» qui

veut

dire «je

ferme ta

jambe»

chez les

Evé.

D'où

Mamiwatta

ou Mami

Ata. En

fait

l'adepte

de

Mamiwata

,est

soumis à

un

régime

sexuel

d'interdit

quand il

doit

recevoir

la

visite

de la

sirène

qui

prend

une

apparence

humaine.

Il doit

donc

«fermer

ses

jambes»,

« ma mi

ata »,

sous

entendu

s'abstenir

des

plaisirs

amoureux

sur le

plan

physique.

Il lui

revient

aussi de

«fermer

les

jambes»

de son

partenaire

terrestre,

«ma mi

wo ata»

signifie

«je

ferme

tes

jambes».

Selon

Goudabla

Kligueh,

maître

Vodu, la

relation

avec

Mamiwata

est

telle

que le

Mamisi

(l'homme)

qui ne

respecterait

pas

l'interdit

de

l'abstinence

sexuelle

le jour

dédié à

la

Sirène

encours

le

risque

d'impuissance

sexuelle

ou de

rapports

sexuels

perturbés

avec son

partenaire.

On dit

alors

que

Mamiwata

«ferme

les

jambes»

du

partenaire

du

Mamisi.

Une

infécondité

pourrait

en

découler.

Le champ

sémantique

des

évocations

de

Mamiwata

chez les

Adza-Tado,

les

prières

adressées

à la

divinité

mentionnent

les

«jambes»

et les

«bras»

que les

adeptes

lui

attribuent.

Mami wo

ata,

«celle

qui fait

les

jambes»,

«Mami wo

abo»,

celle

qui fait

les

bras,

paroles

de

rituels

désignant

la

Sirène

expriment

respectivement

l'idée

que le

génie se

fabrique

des

jambes

pour

rejoindre

son

conjoint

terrestre,

et

l'idée

de

l'attribut

de

fécondité

reconnu

à

Mamiwata,

car

faire

des

jambes

et faire

des bras

est une

métaphore

de

fabriquer

un

enfant.

L'étymologie

populaire

des Evé

et des

Fons

d'Afrique

de

l'Ouest

rend

donc

parfaitement

compte

de

l'idée

que l'on

se fait

de

Mamiwata,

divinité

des eaux

et

concubine

invisible

mi-femme

mi-poisson,

sans

recours

à une

langue

d'importation.

Pourtant

la

consonance

Mamy

Water

aurait

suggéré

spontanément

une

origine

non

africaine

du mot

et

peut-être

du

culte.

Un cas

éclairant

parmi

tant

d'autres

!! A

vous de

voir

!!!!

|